『ターングラス』のタイトルの下には、

副題として「鏡映しの殺人」という言葉が添えられています。

読み終えてその意味がわかってくる頃には「鏡映し」の効果がじわじわと沁みてきます。

物語は二つ収められていて、

ひとつは1881年のイングランド・エセックス篇。

もうひとつは1939年のカリフォルニア篇。

どちらから読み進めてもよく、

ひとつを読み終えたら、本をくるっと逆さまにひっくり返し、ふたつ目を読む。

一言で例えると本を反転して読む構成。

まるで砂時計のように、

あるいは鏡の中に映し出されるように、

出来事と真実がゆっくりと入れ替わっていくようなお話です。

今回は、その読後の感想を綴っていこうと思います。

邦題:『ターングラス 鏡映しの殺人』

著者:ガレス・ルービン

翻訳:越前敏弥

出版社:早川書房

出版日:2024年9月25日

ページ:約470ページ

Original Title: THE TURNGLASS

Author: Gareth Rubin

Year of Publication: 2023

Genre: Mystery Novel

Country of Publication: United Kingdom

もくじ

著者紹介|ガレス・ルービン

ガレス・ルービン(Gareth Rubin)

イギリスの作家・ジャーナリスト

歴史や社会問題に関心が深く、これまでに複数の歴史ミステリを発表しています。

作品には、現代的なテーマを織り込みながらも、独創的な構成や仕掛けがあるのが特徴です。

「ターングラス」の意味とは?

「ターングラス」とは

「砂時計をひっくり返す」という動作や、

ひっくり返すことで「時間が逆転する」「視点が変わる」という象徴的な意味も持っています。

turn + glass = turnglass

turn(回す、ひっくり返す)

glass(ここでは「砂時計」ガラスの容器)

まさにターングラス(砂時計)のように

一方が終わると、もう一方が始まる

過去と未来が反転する

というテーマが、タイトルにピッタリと重なっています。

そして、

読み終わったら、もう一度最初から読み返したくなる「再読」というターングラスにも陥ってしまいます。

ちなみに、砂時計は英語ではふつう「hourglass」と呼ばれています。

「ターングラス(砂時計)」は、中世の詩などで「時の流れ」や「命の儚さ」を象徴する存在として描かれることもあったようです。

テート・ベージュとは?

物語が始まる前の冒頭で、「テート・ベージュ」について述べられています。

これは、ふたつの物語が背中合わせに収められていて、ターングラスのところでも述べましたが、読み終えたら「本を逆さにして読む」という構成のことです。

完全に、文字も反転しているので。

テート・ベージュとは

tête-bêche

フランス語で

tête(テート)=頭

bêche(ベージュ)=逆さま、くわの刃

つまり「頭が上下逆さに向かい合う」という意味の表現。

イメージとしては、砂時計や鏡像のようなもの。

「A→B」と「B→A」が対になっていて、どちらが表でどちらが裏かは決められない。

副題の「鏡映しの殺人」という言葉を借りるなら、

「ふたつの物語が鏡映しのように向かい合う」と言えそうです。

簡単あらすじとロマン・ア・クレ(roman à clef)

第1の物語「エセックス篇」

中心にいるのは、コレラの研究者である医師・シメオン。

体調不良で死を予感している叔父を診察するため、レイ島へ向かう。

そこには、叔父の義理の妹であるフローレンスがある罪を犯して監禁されていた。

そして叔父が言うには、そのフローレンスが私を殺そうとしている、と妄想めいたことを口走っている。

第2の物語『カリフォルニア篇」

叔父の周囲で起こった出来事が、時を越えてカリフォルニア篇に繋がっていく。

主人公は、コウリアンという役者志望の若者へとバトンタッチされる。

どちらの章でも登場人物たちは何かを探し、隠し、あるいは読み解こうとする

2つの物語の両方に

「本の中の本」や

「登場人物が書いた日記」が出てきます。

それゆえ読んでいるこちら側は、現実と虚構の境界があいまいになってきます。

こうした仕掛けを、「ロマン・ア・クレ(roman à clef)」といいます。

ロマン・ア・クレとは

roman à clef

フランス語で

roman(ロマン)=小説

à(ア)=〜の、〜付きの

clef(クレ)=鍵(key)現代フランス語では「clé」とも綴る

つまり「鍵付きの小説」という意味。

物語の中に実在の人物や事件が隠されている作品のことをこう呼びます。

解説や作中で、この仕掛けについても丁寧に触れられていますので、そちらを読むのもどうぞお楽しみに。

『ターングラス』に反映されているもの

『ターングラス』に反映されているもの

それは「人間の二面性」ではないかと思いました。

「善意から始まったことが、悪に転じる」

「正義と狂気は紙一重」

志がゆがんでいく先に「殺人」があったのか?

そもそも「二つの物語」は、どちらかは本当に「事実」なのか?

カリフォルニア編の語り手視点は「真実」なのか、それとも「解釈」なのか?

「足の悪い小馬」=死の前兆としての寓意

ことの始まりは誰かの「奸計」から始まります。

奸計(かんけい)とは

ずるがしこい悪だくみ、裏でこっそりめぐらせた策略のこと。

一見「ただの動物」として描かれている小馬が登場します。

でも「足が悪い」という身体的弱さは、弱さゆえに見捨てられやすい命。

そしてその行く末が、死を受け入れるしかない運命だったと示唆される。

また、別のパターンでも死の必然性が潜んでいます。

それは誰にも見抜けない、不運を装った死。

完璧な死。

ただ、ターングラス(砂時計)の世界では

ひっくり返すと

砂が徐々に下へ流れていき、覆い隠していたものが姿を表し始める。

つまり、

どんなに巧妙に仕組まれた奸計も、時間には勝てず、

やがて過去は、時間とともにあぶり出される。

でもまた、それを

ひっくり返して考えてみると、

真実を突き止めたように見えていても、

それは時間とともに変化していった誰かの都合のよい解釈。

なのかもしれない。

まとめると、

どちらが本当で、どちらが嘘かわからない。

これはもう、タイトルの通り、

永遠に反転し続ける物語なのだと思いました。

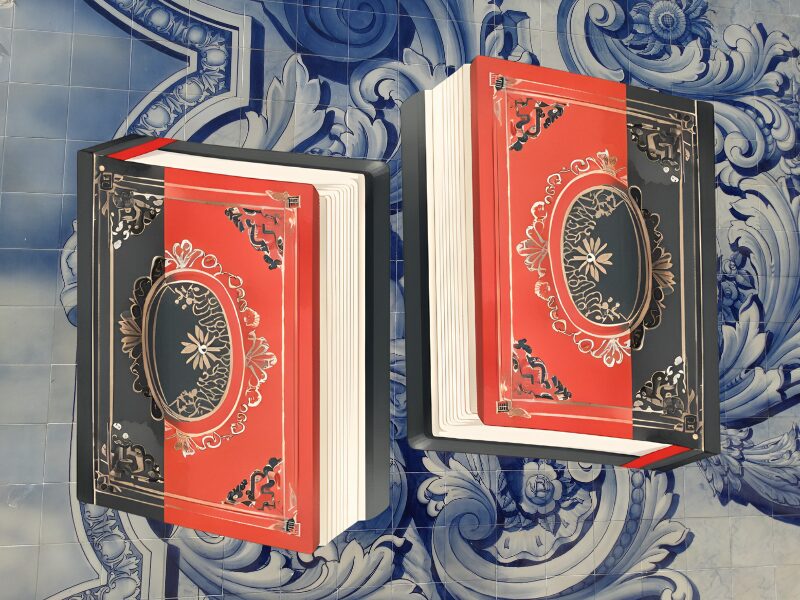

『ターングラス』の装幀

『ターングラス』の装幀を手がけたのは、

ブックデザインを手がけるFragmentの柳川貴代さん。

物語の構造に寄り添うような、印象的な装いになっていて素敵ですね。

エセックス編の装画|タイトル「束の間の命」

原題: In Ictu Oculi(ラテン語で「瞬く間に」)

作者: フアン・デ・バルデス・レアル(Juan de Valdés Leal/1622–1690)

出身: スペイン、バロック期の画家

所蔵先: セビリアのラ・カリダ病院(Hospital de la Caridad)

作品の特徴

- 骸骨や棺などが描かれている

- 骸骨が右手に砂時計を持っている

- 人生の残り時間が刻一刻と減っていくことを象徴している

この絵は、

「ヴァニタス(Vanitas)」と呼ばれる美術様式の代表的な一例で、栄光や富のむなしさ、そして死の避けられなさを静かに伝える作品です。

「ヴァニタス」とは

17世紀のヨーロッパ(とくにオランダやスペイン)で広まった様式

「死」や「人生のはかなさ」をテーマにした寓意的な絵画を指します。

「人生は一瞬。だから富や栄光にとらわれすぎるのはむなしい」

という、静かな警告のメッセージが込められているそうですよ。

カリフォルニア編の装画|タイトル『死の天使』

原題: The Angel of Death

作者: イヴリン・ド・モーガン(Evelyn De Morgan/1855–1919)

出身: イギリス、ラファエル前派に影響を受けた画家

出典: Wikimedia Commons(パブリックドメイン)

作品の特徴

- 死の天使は、白い衣をまとい片手に剣を持っている

- 若者の肩にそっと手を置く姿が描かれている

- その若者は、穏やかな表情で死を受け入れているように見える

- 恐れではなく、静けさや優しさが感じられる一枚

死の不条理というより、包み込むような超越的な存在としての「死」が表現されているように感じます。

まとめると

エセックス編は

死の避けられなさを強く印象づけていたのに対し、

カリフォルニア編は

死を受け入れる静けさや救いのようなものを感じさせる絵でした。

国籍も年代も、画風も全く違う二人の絵が起用されている。

それだけでも印象的ですが、

この装幀のセレクトさえも、

『ターングラス』に描かれた「表と裏」「過去と未来」「生と死」といった対比構造の一部なんだと思うと驚きでいっぱいです。

まとめ

砂時計の砂が下へ落ちきって、過去が全て現れても、

それをくるりと回せば、また未来の砂が過去を隠していく。

そしてそれは、引っくり返す者の解釈で真実にも嘘にもなる。

Aさんがひっくり返せばAさんの、Bさんがひっくり返せばBさんの。

「自分の過去」「人類の過去」にも重ねて考えさせる力を持った本だと感じました。

再読(ターングラス)必須です