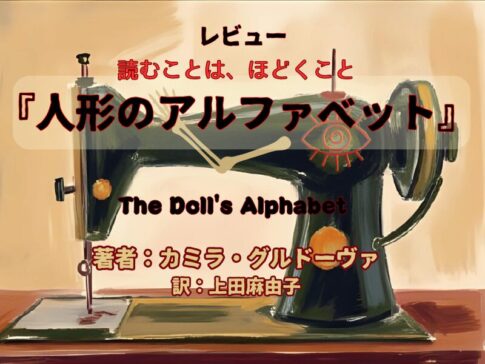

表紙のミシンがとても印象的な、

カミラ・グルドーヴァ作の『人形のアルファベット』。

ミシンには「眼」や「腕」「足」が描かれていて、

まるで生きているように見える。

この擬人化されたミシンに、

何を語らせようとしているのだろう・・・と

そんな想像が膨らんでいく。

本書に収められているのは、十三の短編。

どの物語も短いけれど、読んだあとに何かがほどかれていくような感覚が残る。

今回はその中から、「ほどく」と「蜘蛛の手記」を中心に、物語をたどっていきます。

タイトル:『人形のアルファベット』

著者:カミラ・グルドーヴァ

訳者:上田麻由子

発行日:2025年5月20日

出版社:河出書房新社

装幀:名久井直子

ページ数:217ページ

Title: The Doll’s Alphabet

Author: Camilla Grudova

Country: United Kingdom

Publication Year: 2017

Genre: Short Stories / Feminist Surrealism

もくじ

目次から感じる別世界への予感

目次を開くと、

そこには「ネズミ」「人魚」「イワシ」「蛾」「蜘蛛」など、

生き物の名前がついたタイトルが目に飛び込んでくる。

その時点でもう、

なにか別世界に連れて行ってくれる予感がひしひしと伝わってきて・・

けれど、それもまだ序の口。

本文には、それ以上に多くの生き物や道具たちが、頻繁に姿を現す。

そしてとても重要なのは、

物語の骨格を支えているのは「ミシン」という存在。

タイトルや目次には一言も出てこないけれど、

表紙で印象的だった「ミシン」が、

物語の中では何度も沈黙の使者のように現れる。

なかでも第一話「ほどく」では、その存在感が際立っている。

これは物語を読むというより、

イメージとして心に残していく感じで、

自分の中に縫い込まれた何かを、静かにほどいていくような読書でした。

「ほどく」|縫いとらわれてきた時代から

最初の一編「ほどく」は、たった三ページほどの物語。

この短さが、かえって強烈な余韻を残す。

二回目は、考察しながら読んでみた。

ミシンは「縫うこと」を象徴する道具。

母や祖母が、生活のため、愛のために、

何かを縫い合わせてきた時代の象徴のようでもある。

けれど、そのミシンは、いまでは博覧会に飾られている。

つまり「役割」としての女性像は、今では過去の展示物になっている。

「縫い合わせてきた時代」から「ほどく時代」へ。

縫うことから解き放たれたその姿は、再生の始まりのよう。

また、「アリ」もさらりと登場する。

おそらく「働きアリ」=家庭や社会の中で働く女性像の暗喩なのだろう。

この物語は、「思考のパターン」や「習慣」など、

さまざまな縫い付けられたものにも置きかえて読むことができると思う。

私の中の「ほどけていない糸」は何があるだろうか。

「蜘蛛の手記」|感じ取る時間を大切に

最後の短編「蜘蛛の手記」。

これは、読んでいて少し難解に感じた。

フローレンスという名の「ミシン」に心を寄せる、

八本の足を持つ「わたし」の物語。

冒頭と結びの文字のフォントが違っていて、

そのあいだに綴られているのは、「わたし」による手記。

つまり、この短編そのものが蜘蛛による日記になっている。

手記の最後は途切れていて、

蜘蛛がどうなったのか、読者に想像をゆだねるような終わり方。

今のところ、はっきりとした答えはわからない。

けれど、きっと、わからなくてもいい物語なのだと思う。

「蜘蛛の手記」を読むということは、

理解することよりも、感じることを大切にする時間なのかもしれない。

タイトルにもなっている「人形のアルファベット」

中盤に出てくる物語が『人形のアルファベット』。

ほんの一瞬で読み終えてしまう短い一編なのに、

読み終えたあと、驚きと妙なざわめきを残してやまない。

並べられた十一の文字に、何を込めているのか。

言葉よりも深く、どんな物語よりも想像力を掻き立てる。

まるで、著者からの小さな挑戦状のようにも思える。

もう一度、縫い直すように読む

十三の物語を読み終えたいま、思う。

これはフェミニズムをまとった、

「自分の存在を縫い直すための物語」なんじゃないかなと。

皮膚を脱ぎ、糸を紡ぎ、痛みを語る。

その一つひとつの行為が、

私たちが「自分自身」を作り直していく過程のように感じられた。

私たち読者に当てはめるなら、読むことは、意識をほどくこと。

そして、ほどいたあとにもう一度縫い直すかどうかも、

私たちの判断に委ねられているんだろう、と思う。

著者紹介|カミラ・グルドーヴァ

カミラ・グルドーヴァ(Camilla Grudova)

カナダ・トロント生まれの作家。

現在はスコットランド・エディンバラ在住。

幼いころ、家にあった母親の古いミシンで、

人形や自分の服を縫って過ごしたという。

その縫うという行為が、のちに彼女の物語の核となっていった。

2017年に短編集『人形のアルファベット(The Doll’s Alphabet)』

でデビューし、独自の幻想的世界とフェミニズム的視点で注目を集める。

日常と異形、詩と寓話のあわいを描く作風が特徴。

こんな人におすすめ

答えを探すよりも、「感じる読書」をしてみたい方へ。

ほんの数ページの中に、自分の物語があることを思い出したいときにおすすめです。

コーヒータイムにぜひどうぞ♪