今回手に取ったのは、江戸川乱歩の代表的な短編4作を収めた一冊。

スラよみ!日本文学名作シリーズの『人間椅子』です。

収録作品は4つ

- 『人間椅子』

- 『D坂の殺人事件』

- 『白昼夢』

- 『押絵と旅する男』

「人間椅子」と「D坂の殺人事件」はなんとなく昔読んだ記憶がありますが、「白昼夢」と「押絵と旅する男」は初めて。

探偵の推理に感心させられる話もあれば、人間の心の奥を覗くようでぞっとする話もあり、さらには美しくも不気味な幻想の世界も描かれています。

「乱歩って、ひとことで言い表せない作家なんだな」と感じた読書でした。

それではここから感想をつづっていきたいと思います。

タイトル:『人間椅子』

著者:江戸川乱歩

現代語訳:川北亮司(かわきた りょうじ)

出版社:理論社

発行日:2024年9月

単行本:159ページ

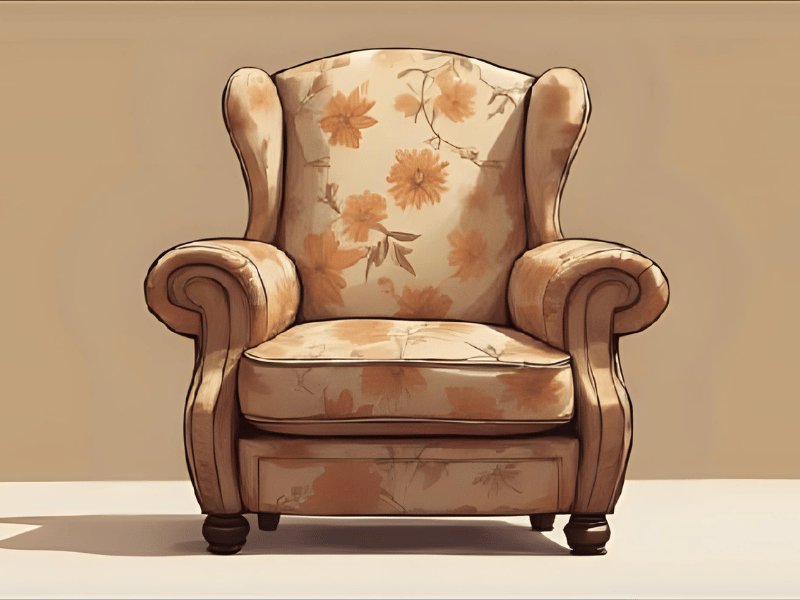

『人間椅子』

『人間椅子』は、手紙形式で語られる「椅子の中に潜む男」の告白です。

実際に事件が起きるわけではなく、すべては手紙に書かれた内容。

それを本当だと思い込みながら読むことで、想像の中で「ゾッとする」体験を味わうお話です。

内容は、「椅子の中に隠れて人の身体の感触を密かに楽しむ」という、常識では考えられない変態めいた発想。

けれど、淡々とした文体で語られるからこそ、その異常さがじわじわと怖さを増していきます。

最後に「これはただの創作です」と結ばれても、その言葉さえも創作かもしれない・・・

そう思うと、ほっとするどころか、トラウマ級の不気味さが残りました。

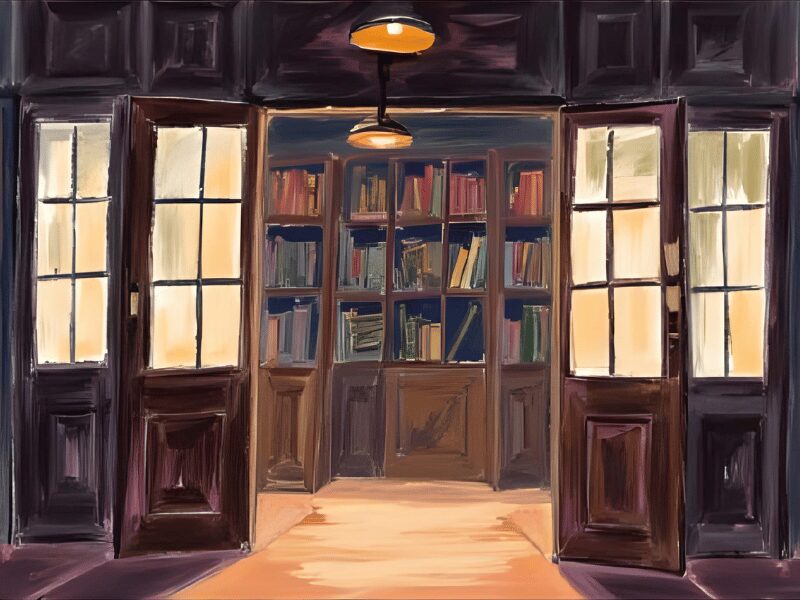

『D坂の殺人事件』

続いて『D坂の殺人事件』は、一転して本格推理小説。

のちに乱歩作品の顔となる名探偵・明智小五郎が初めて登場する作品です。

舞台は東京の古本屋で、そこの奥さんが殺される事件が物語の始まりとなります。

若き明智は少し風変わりな雰囲気を漂わせながらも、独特の観察眼と推理で真相を解き明かしていきます。

印象に残ったのは彼の下宿先の部屋。

四畳半の座敷に本が畳から天井まで積み上げられ、寝る場所もないほど。だけど不思議と、必要な時に必要な本を取り出して推理に活かすのです。

山積みの本に囲まれた生活が、彼の変人ぶりと同時に知性を際立たせているようで、とても印象的でした。

日常の街角で起きた殺人が、推理によって人間模様や思惑へとつながっていく展開は、怪奇趣味とはまた違った面白さ。

論理で迫る推理小説ならではの魅力を味わえる一作でした。

『白昼夢』

もしかしたら、この『白昼夢』が一番「怪奇の世界」と「リアルな事件」のあいだにある作品かもしれません。

ある男が、気がつけば人だかりの中に紛れ込み、一人の男の演説を耳にします。

その内容は「愛してやまなかった妻を、ついに殺してしまった」という衝撃的な告白。

聴衆はそれを「物語の一節」と思い込み、面白おかしく笑いながら聞いています。

けれど、そのある男だけは、そこにただならぬ気配を感じ取り、背筋に悪寒が走ります。

そしてその先で目にしたものは・・・。

短いながら、空気そのものに呑み込まれるような怖さと、最後に出てくる「産毛」という一言で現実に引き戻される感覚が強烈でした。

ほんの数行で読者をゾッとさせる乱歩の筆力はさすがです。

『押絵と旅する男』

最後の一篇『押絵と旅する男』は、幻想的でロマンティックな雰囲気が漂う物語です。

冒頭からどこか現実離れした空気に包まれ、いつのまにか「幻」や「夢の世界」へと足を踏み入れていきます。

舞台は、魚津の駅から上野へ向かう列車の中。

そこで男が出会ったのは、美しい押絵を抱えた不思議な旅人でした。

やがてその旅人が語り始める話は、現実とも夢ともつかない、不思議な世界へと私たちを連れていきます。

その語りは、ただの作り話のようにも聞こえるのに、やはり、じわじわと真実味を帯びてきます。

読んでいるうちに、自分まで押絵の中の人物の視線を感じるような錯覚に陥ります。

押絵の男の執着めいた愛が、怖いのにどこか悲しく美しい。

そんな余韻を残しました。

この短編集の最後に置かれているのも納得の一作。

乱歩の持つ「怪奇」や「論理」とはまた違う、幻想文学としての一面を存分に感じられる物語でした。

ペンネーム「江戸川乱歩」の由来

江戸川乱歩(本名・平井太郎)は、1894年10月21日に三重県那賀郡名張町(現在は市)に生まれました。幼いころから本に親しみ、特に冒険小説や翻訳探偵小説に心を奪われます。

大学時代は、エドガー・アラン・ポーやコナン・ドイルの作品に夢中になりました。その強い憧れから、ポーの名前を日本風にもじり「江戸川乱歩」というペンネームを名乗りました。

読んでいるだけで当時の空気が伝わってくるようですし、こういう遊び心のある名前って本当に素敵ですよね。

ちなみに乱歩は、生涯でなんと46回も引っ越しをしたそうです。

仕事も就職したかと思えば退職し、そして放浪し・・・。

その行動範囲の広さには驚かされます。

けれど最後はやはり、少年時代から憧れ続けた「探偵小説」を書くことに落ち着いていく。

そこにはどこか運命めいたものを感じました。

まとめ

今回の短編集を読んで感じたのは、乱歩の描く世界が「過去の怪奇小説」という枠を超えて、今の私たちにも通じるものがあるということでした。

幻想と現実との境目ははっきりせず、人は案外、目の前で起きていることの表面しか見ていない。そんなことを思わされます。

乱歩の作品は、怖さや謎解きの面白さだけでなく、人間の心の奥に潜む不安や執着をそっと映し出してくれるようでした。

短い物語でありながら、その余韻は今の時代にも強く響いてきます。

乱歩を初めて読む方にも、もう一度触れてみたい方にもおすすめできる一冊です。

ぜひ手に取ってみてください!