本作『罪の水際』(原題 The Trawlerman)は、イギリスの作家ウィリアム・ショーによる長編で、日本語では初めて紹介された作品です。

本国ではシリーズ第5作目にあたりますが、邦訳として読めるのは本作が最初。

物語の中で少しずつ過去の出来事が明かされているので、いきなり5作目から読んでも、思ったほど戸惑うことはありません。

主人公は女性刑事アレックス・キューピディ。

彼女はPTSDに苦しみ、夜は悪夢にうなされる日々を送っています。

それでも職務を続け、人と向き合い、事件を追う姿には、弱さと強さのあいだで揺れる人間のリアルさがにじみ出ていました。

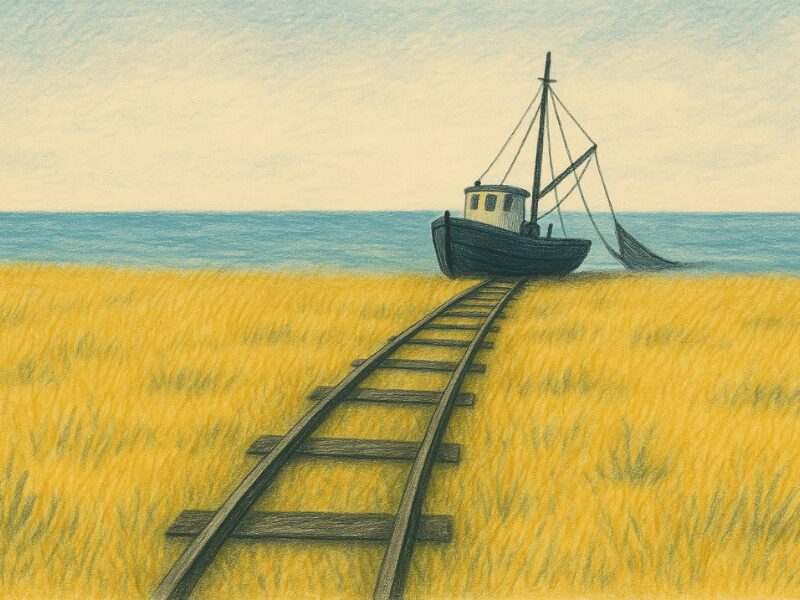

そして印象に残ったのは、舞台となるイギリス南端のダンジェネス。

石ころの大地に湿地や野鳥の楽園が広がり、そのすぐそばには原子力発電所がそびえる。

美しいのにどこか不穏な光景です。

その風景は、まさに物語全体を包み込む「水際にこめられたさまざまな境界線」の象徴のように感じられました。

ここからは、この作品を通して私が感じたことを、舞台の力や物語のテーマとあわせて振り返ってみたいと思います。

タイトル:『罪の水際』

著者:ウィリアム・ショー

翻訳:玉木 亨(たまき とおる)

出版社:新潮社/新潮文庫

発行日:2025年5月1日

文庫:552ページ

Title: The Trawlerman

Author: William Shaw

Publication Year: 2021

Country: United Kingdom

Genre: Crime Fiction / Police Procedural

もくじ

著者|ウィリアム・ショーの紹介

ウィリアム・ショー

William Shaw

イギリスの作家

1959年イングランド南西部デボン州ニュートン・アボット生まれ

ナイジェリア育ち

ウィリアム・ショーは、音楽雑誌 ZigZag の編集者としてキャリアをスタート。

その後 音楽ジャーナリストとして活躍し、2013年に長篇『A song from dead lips』で小説家デビュー。

【アレックス・キューピディ登場作品】

- The Birdwatcher(2017)

- Salt Lane(2018)

- Deadland(2019)

- Grave’s End(2020)

- The Trawlerman(2021)本書『罪の水際』

- The Wild Swimmers(2024)

訳者:玉木亨(たまきとおる)

1962年東京生まれ

慶應義塾大学経済学部卒

英米文学翻訳家

【主な翻訳本】

- スティーヴン・ハンターの『マスター・スナイパー』

- アン・クリーヴスの『大鴉の啼く冬』

- ジム・ケリーの『水時計』

- エヴァ・ドーラン『終着点』

簡単あらすじ

イギリス・ケント州の海辺の町。

休職中の女性刑事アレックスは、偶然出席した同性婚パーティーで刃物を持った女と遭遇し、間一髪で事件を防ぐ。

女は花嫁に向かって「人殺し!」と叫んでいた。

一方、別の場所では一組の夫婦が不可解な死を遂げて発見される。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)に苦しみながらも捜査に向き合うアレックスは、地域社会に潜む秘密を次第に知ることになる。

やがて「罪とは何か」

その境界線で揺さぶられる選択に直面していく。

PTSD は Post-Traumatic Stress Disorder の略(強いトラウマ体験が原因で、悪夢やフラッシュバックに悩まされる状態)

舞台紹介(ケント州・ダンジェネス)

物語の舞台となるのは、イギリス南東部・ケント州の最南端に広がるダンジェネスという町。

周囲には「ロムニー・マシュ(湿地帯)」と呼ばれる広大な低地が広がり、野鳥や希少な植物の生息地として自然保護区にも指定されています。

たとえば、小さなラン科の花「スピランテス・スピラリス」は絶滅危惧種として知られ、らせん状に咲く白い花がこの地でひっそりと守られています。

海ではツノガレイやサバといった魚が獲れ、漁業も地域の暮らしを支えてきました。

ところが、そんな環境に似つかわしくない存在として、荒涼とした景色の中に巨大な原子力発電所がそびえ立っています。

自然保護区と原発が隣り合うという強烈な対比は、ダンジェネスの風景を一層忘れがたいものにしています。

ドーヴァー港とユーロトンネル、フランスへの二つの道

ケント州は、海の向こうにフランスを望む「ヨーロッパの玄関口」(イギリスはEUを離脱したためパスポートの提示が必要です)

そのあいだに広がるのが

ドーヴァー海峡(English Channel / La Manche) で、幅はおよそ34km。

天気がよければ、ドーヴァーの白い崖からフランスの海岸線が見えることもあるようです。

ちなみに

イギリス側では English Channel、

フランス側では La Manche(「袖」という意味)と呼ばれていて、同じ海峡でも呼び名が違うのが面白いですね。

そして渡航手段としては主に二つ。

ひとつは ドーヴァー~カレー間のフェリー(約90分)

もうひとつは ユーロトンネル(約35分)

車ごと列車に積み込む「シャトル」と、高速鉄道 ユーロスター(ロンドンからパリ・ブリュッセル直通)の二通りがあります。

カレーでは英仏海峡を眺めながらシーフードを楽しめ、日帰りでもちょっとした旅気分を味わえるそうですよ。

こうした「自然の楽園」「漁師の町」「原発」、そして「国境を越える海路」が同居するダンジェネスは、まさに本作のテーマである境界を体現する土地だと感じました。

主人公の女性刑事アレックス・キューピディ

主人公の女性刑事アレックス・キューピディは、ロンドンから地方に移ってきた刑事という立場にあります。

都会での経験と比べ、海辺の町の人間関係や空気にどこか馴染めずにいる彼女ですが、だからこそ外部の視点を持つ人物として事件に向き合うことになります。

前半は主人公アレックスの霊感のような「悪い予感」が度々登場し、中盤以降になると秘密が次々と明らかになり、やがて二つの不可解な事件と結びついていきます。

漁師の厳しい生活と、代々続く人間関係のしがらみが絡み合い、物語は単なる事件解決を超えていきます。

特に興味を引いたのは、「法の正義」と「人としての良心」のあいだで揺れるアレックスの姿です。

罪とは何か、正義とはどこにあるのか、その境界線をどこで引くのか。

荒涼としたダンジェネスの海辺と同じく、はっきりとした線は存在せず、その曖昧さが人間のリアルさを際立たせています。

タイトルの意味と心理的読後感

原題 The Trawlerman は「底引き網漁師=トローラーマン」を意味します。

海の底をさらってすべてを引き上げる漁師の姿は、刑事が真実を掘り起こす存在と重なります。

一方、邦題『罪の水際』は、「罪と良心の境界線に立つ」比喩です。

海辺=曖昧な水際で、アレックスは最後に「網にかかった真実」の境界をどこで引くのか。

読後に残るのは「正しいか間違っているか」ではなく、人は境界に立たされたとき、どんな選択をするのかという普遍的な問いでした。

まとめ

『罪の水際』はシリーズ途中作ながら、独立した作品として十分に楽しめる一冊です。

荒涼としたダンジェネスの舞台は、物語のテーマである境界を際立たせる背景として強烈な印象を残します。

ラストの選択は、「自分ならどうするか」と問いかけてくる、心理的な厚みを備えた警察小説でした。

文字も大きくて読みやすかったです