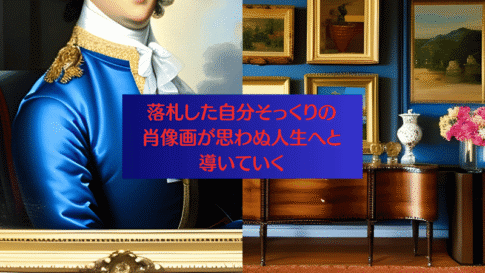

『ドリアン・グレイの肖像』は、ずっと気になっていた一冊でした。

美しい主人公が肖像画を描いてもらう物語で、どこか神秘的で、少しこわい話だということは、なんとなく知っていました。

でも実際に読んでみると、それ以上に深く、心の奥を見つめるような内容でした。

「ずっと若く、あの頃のままでいられたらなあ」

そんな思いを、誰もが一度は抱くもの。

いつまでも若く美しくありたいと思うのは自然なこと。でも、本当に変わらないことが幸せなのだろうか?

若さや美しさにとらわれることで、見えなくなってしまうものがあるのかもしれない。

この物語は、そんな静かな問いかけを、そっと私たちの胸に残してくれます。

では、ここから感想を書いていきたいと思います。

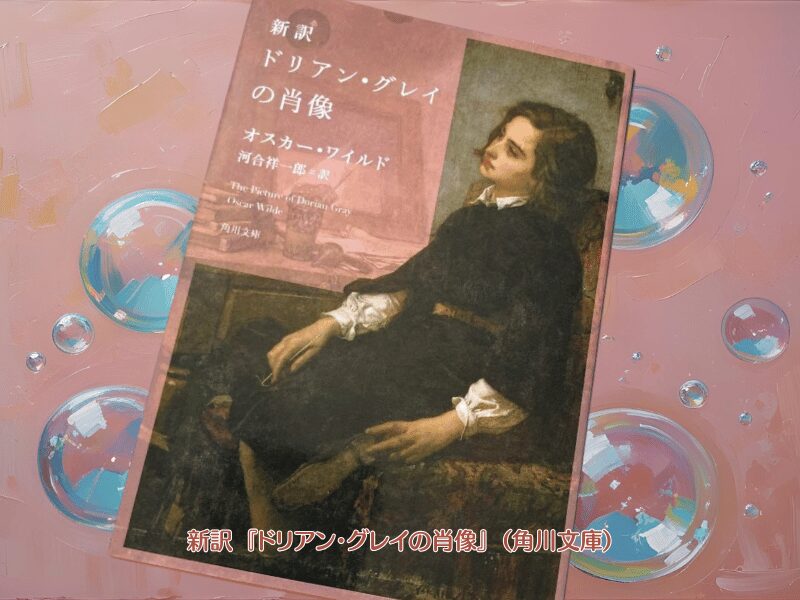

タイトル:新訳『ドリアン・グレイの肖像』

著者:オスカー・ワイルド

訳者:河合祥一郎

出版年:2024年8月25日

出版社:角川文庫

ページ数:461ページ

Original Title: The Picture of Dorian Gray

Author: Oscar Wilde

Country: Ireland / United Kingdom

Year of Publication: 1890 (magazine version), 1891 (book version)

Genre: Gothic Fiction / Philosophical Novel

もくじ

簡単あらすじ

主人公のドリアン・グレイは、絵のモデルになるほど美しい青年です。

ある日、描かれた自分の肖像画を見て、「このまま若く、美しいままでいたい」と願ってしまいます。 その願いはかなえられますが、代わりに変化していくのは絵の中の自分。

どれだけ年月がたってもドリアンの姿は変わらず、まるで時が止まったよう。

でも、その間に彼の心は、少しずつゆがんでいきます。

目に見える傷がなくても、内側がこわれていくことがある。

この物語はそれを静かに語っています。

老いを恐れることが魂を壊す

ドリアンは最初から永遠の若さを求めていたわけではありません。

むしろ、純粋で繊細な心をもった青年でした。

そんな彼に、「美しさはすべてだ」とささやいたのがヘンリー卿という快楽主義の人物です。

ヘンリー卿の言葉はどこか神秘的で、つい聞き入ってしまうような魅力があります。 でもその言葉に心をゆだねたことで、ドリアンの中に「老いることへの恐れ」が生まれます。

そして、後戻りできない道を歩きはじめてしまい・・・。

見た目は何年たっても若くて美しい。

でも、その美しさの裏では、魂が少しずつ削られていく。

若さと美しさを保ち続けることは、本当に幸せなことなのか?

答えは「ノー」

その願いが、どれほど深い悲劇を生むのか。

読み終えるころには、それは悲劇なのだとはっきり感じとれるほどでした。

変わっていくことは、生きている証

物語を読み終えたとき、ふと「老いるって、悪いことじゃないんだな」と思えて、肩の荷が少し降りるような気がしました。

もちろん、年を重ねることには、やはりこわさやためらいもあります。

でも、最も若かった頃にしがみつくような生き方は、どこか苦しいものだと教えてくれます。

私たちは、時間とともに変わっていきます。 肌にしわができたり、考え方が変わったり、悲しい経験やうれしい思い出が増えたり。

それはすべて、生きている証なのだと思います。

ドリアンのように、見た目だけが変わらず、心も時間も止まってしまったら、それは本当に「生きている」といえるのでしょうか。

変わること、年を重ねること、まちがえながら進んでいくこと。 そういう時間の流れの中に、きっと本当の美しさがあると感じました。

作家紹介|オスカー・ワイルドって、どんな人?

この小説の著者オスカー・ワイルドは1854年生まれ

19世紀イギリスで活躍した文学者です。

出身はアイルランドのダブリン。

父は著名な医師、母は詩人という家庭に育ち、幼いころから言葉と文化に親しんでいました。

若い頃から優秀で、オックスフォード大学では文学や芸術を深く学びます。

30代には劇作家として人気を集め、36歳で代表作となる『ドリアン・グレイの肖像』を発表。

しかしその後、私生活をめぐってスキャンダルに巻き込まれ、大きな裁判と投獄を経験することになります。出所後はフランスに移り、静かに暮らすなかで、1900年、46歳でその生涯を閉じました。

現在では、彼の作品は世界中で読み継がれています。

オスカー・ワイルドの代表作

【唯一の長編小説】

『ドリアン・グレイの肖像』The Picture of Dorian Gray

【戯曲】

『レディ・ウィンダミアの扇』Lady Windermere’s Fan

『つまらぬ女』A Woman of No Importance

『理想の夫』An Ideal Husband

『真面目が肝心』The Importance of Being Earnest

『サロメ』Salomé

【童話集】

『幸福な王子』The Happy Prince and Other Tales

『柘榴の家』A House of Pomegranates

訳者 河合祥一郎さん|新訳に込めた思い

河合祥一郎さんは1960年生まれ。

東京大学およびケンブリッジ大学で博士号を取得。

現在は東京大学教授として活躍する文学者・演出家。

専門はシェイクスピアで、その深い研究と翻訳で広く知られています。

今回の『ドリアン・グレイの肖像』では、原文の意味を正確に伝え、作者の意図を尊重しながら、現代の読者にしっかり届けることを大切に訳されています。

巻末の豊富な訳注も読み応えがあり、訳者の熱意を感じられる資料としても面白い一冊です!

本の表紙画|トマ・クチュールの《シャボン玉》(1859年)

トマ・クチュールの簡単な紹介

- 生没年:1815年~1879年

- 国籍:フランス

- 活動ジャンル:歴史画、肖像画、宗教画など

【代表作】

「退廃期のローマ人たち」(Romans of the Decadence)

最も有名な大作で、古代ローマの退廃をテーマにした作品

カバー図の《シャボン玉》

《シャボン玉》原題(The Soap Bubbles)は、トマ・クチュール(Thomas Couture)が1859年に描いた作品の一つです。

どんな絵か?

この絵には、シャボン玉を吹く少年が描かれています。

シャボン玉が消えていく姿は、若さや人生の儚さを思わせます。

『ドリアン・グレイの肖像』との共鳴

この物語の核心は、若さの終わりを拒み、永遠の美を追い求めることの怖さにあります。

《シャボン玉》は、それとは逆に「はかないからこそ、美しい」という人間の真理をそっと語りかけているような絵に感じます。

「メメント・モリ(死を忘れるな)」という思想のもと、砂時計や骸骨と並んでシャボン玉が描かれることがありますが、それは、見る人に「人生の美しいものが、永遠ではないことを思い出させるため」なのかもしれません。

だからこそ、この絵は、ドリアンの物語にふさわしいと感じました。

まとめ|若さよりも、大切なものがある

老いることは、こわいことじゃない。

それは、いろんな経験を重ねてきた証。

『ドリアン・グレイの肖像』は、若さや美しさにとらわれることの危うさを描きながら、

「どう生きるか」を問いかけてくる物語でした。

新訳版おすすめです!