リスボンといえば、ヨーロッパの西の果て、ポルトガルの首都。

そんな街でブックスパイとはいったい何をするの?と、タイトルにまず惹かれました。

表紙には、青いワンピースの女性が本屋さんで本を読んでいる姿。どこか優雅で、静かな時間が流れているような雰囲気です。

あらすじを読んでみると、

舞台は1942年、第二次世界大戦中のニューヨーク。

主人公は公共図書館に勤める司書。

ある日、彼女は本を通じて敵国の情報を集めるという極秘任務のため、リスボンへと派遣されます。

現地では書店を営む青年や、ユダヤ人難民と関わる中で、次第に本を超えた人道的な使命へと巻き込まれていき・・・。

歴史を背景にした物語と聞いて、最初は少し難しそうかな?と思いましたが、読み始めるとすぐに物語の世界に引き込まれてしまいました。

今回は、そんな本をめぐる静かな諜報劇『リスボンのブック・スパイ』の感想を綴ってみたいと思います。

タイトル『リスボンのブック・スパイ』

著者:アラン・フラド

訳者:髙山祥子

出版社:東京創元社

出版日:2024年9月27日

ページ数:441ページ

Title: The Book Spy

Author: Alan Hlad

著者紹介

Alan Hlad(アラン・フラド)

- オハイオ州とポルトガルに拠点を持つ作家

- 歴史小説協会会員

彼の作品は、第一次世界大戦や第二次世界大戦を背景に、知られざる英雄や人々の物語を描き出し、読者に深い感動を与えています。

【代表作】

- The Long Flight Home

- Churchill’s Secret Messenger

- A Light Beyond the Trenches

- The Book Spy (リスボンのブックスパイ)

簡単あらすじ

1942年

リスボンで図書館司書が果たしたもうひとつの戦争

第二次世界大戦のさなか、アメリカ・ニューヨーク公共図書館のマイクロフィルムの専門家マリアは、ある極秘任務を帯びて中立国ポルトガルのリスボンへと赴く。

マリアの使命は、敵国である枢軸国の新聞や書籍など刊行物を収集し、そこに潜む軍事や政治の情報をアメリカ政府に届けること。

中立国リスボンは、亡命者や外交官、スパイたちが行き交う「ヨーロッパ最後の安全地帯」

誰が味方で誰が敵かわからない緊張の中で、マリアは一軒の書店主と出会う。

そこにいたのは、穏やかで知的な店主ティアゴと、書類偽造の技術を持つローザという女性。

やがて、マリアの任務はブックスパイの枠を超え、人道的な使命へと静かに姿を変わっていく。

ブックスパイとは?

この物語で描かれるブックスパイとは、銃を持って戦うスパイではありません。

主人公マリアの任務は、

アメリカ政府の極秘任務を受けて中立国リスボンに赴き、本屋や図書館を巡りながら情報を集める「ブック・スパイ」として活動します。

つまり、

「敵国の情報を集める」=「ブックスパイ」

言葉や活字を通じて、戦争の裏側を読み解いていく役割が印象的です。

実在の図書館司書がモデルになっている

主人公マリアは決して声高に正義を叫ぶことはありません。

けれど、誰かがやらなければならないとき、彼女は大胆に一歩を踏み出します。

そんなマリアのモデルとなった実在の人物が

アデル・キブルという女性。

キブルはじっさいにストックホルムで活躍しました。

冷静さと勇気をあわせ持ち、必要とあれば規則に縛られることなく、確かな成果を手にした人物だったそうです。

『ブック・スパイ』の中の真実

『リスボンのブック・スパイ』はフィクション作品ですが、その中にはさまざまな史実も含まれているため、リアリティがあります。

例えば、

- ヒトラー率いるナチス・ドイツの独裁政治

- ユダヤ人を迫害

- 反ドイツ的な文化の排斥

- リスボンから避難者がアメリカを目指した

- アメリカから図書館司書が派遣され諜報活動に関わった

など。

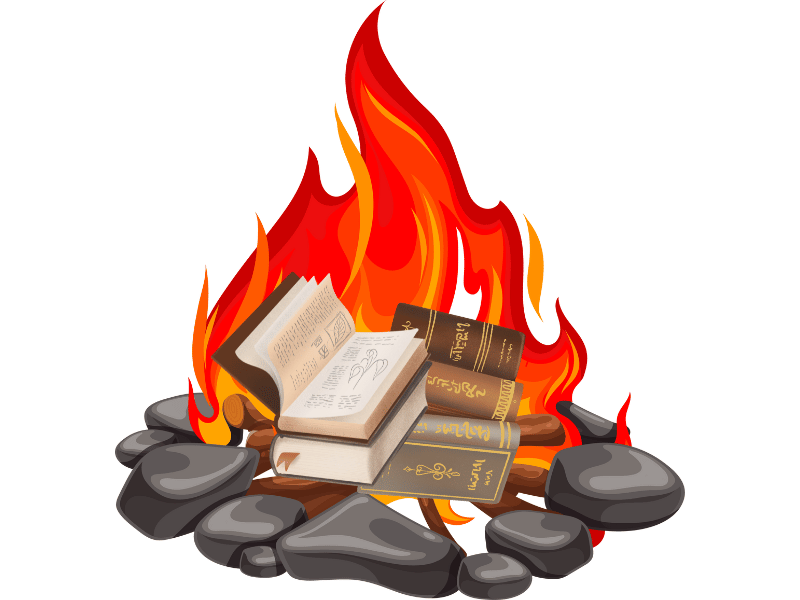

その中の「反ドイツ的な文化の排斥」の一つに焚書(ふんしょ)があります。

焚書(ふんしょ)とは

書物を焼いて処分する行為

特に歴史的には「ある思想や言論を封じるために、権力が書物を意図的に焼くこと」を意味します。

ナチス・ドイツによる焚書(1933年)

ユダヤ系や共産主義者、自由主義的思想を含む著作を広場で大量に焼却。特にベルリンのオペラ広場での焚書が有名。

ナチス・ドイツによる焚書は、歴史の中でも深い影を落とす出来事のひとつです。

『リスボンのブック・スパイ』にも、

そうした時代の背景が色濃く描かれていて、本が焼かれる一方で、それを守ろうとする人たちの姿が浮かび上がってきます。

ポルトガルで出会った同志たち

物語はマリアの視点で進んでいきますが、彼女を支えるポルトガル側の人々に、ティアゴとローザの存在があります。

書店を営むティアゴは、

口数は少なくとも、本と人を深く信じている人物。

中立国という微妙な立場にいながら、ただ見て見ぬふりをするのではなく、小さな勇気を積み重ねてゆく姿が印象的です。

ローザは、

ティアゴの書店で働く店員。

迫害されたユダヤ人のために、偽造文書を作成するという危険な行為に手を染める。

どちらも、「誰かを救うために、自分にできることをやる」という覚悟が伝わってきます。

ふたりと出会ったことで、マリアの中に任務をこえる何か大切なものが芽生え始めた気がしました。

まとめ

本を通して情報を集めるブック・スパイという存在が、実際にいたこと。

そして、自分の命も危ういなかで、ユダヤ人を救おうと動いた人たちがいたこと。

この物語を通して、そんな静かな勇気に触れ、心が強く揺さぶられました。

歴史小説は、ただ過去を描くだけでなく、今を生きる私たちに問いかけてくれるのだと、改めて感じました。

心に深く残る希望の物語です